天天微头条丨CICV 2023 专家观点解读 | 自动驾驶系统开发中仿真关键技术应用及准入仿真测试要求

2023年5月17日, 北京汽车研究总院有限公司智能网联中心智能驾驶部专业总师陈音在CICV2023汽车自动驾驶仿真测试与评价技术专题研讨会中发表了题为《仿真验证在自动驾驶系统量产开发中的应用》的演讲。陈音从整车企业的角度分享了团队在自动驾驶仿真领域的最新进展,希望与行业从业者携手共同促进自动驾驶应用。本篇文章对陈音团队在自动驾驶系统开发中仿真关键技术如何应用与标准化进行深度解读。

1、自动驾驶仿真测试现状

汽车量产开发 V 模型已经在行业内得到了深度认可,并广泛应用在整车开发过程中。因为安全相关系统的出现,像早期动力系统、底盘系统因故障导致一些问题,导入了功能安全流程。这些流程很早就已经同步到了 V 开发模型当中。

【资料图】

【资料图】

但随着自动驾驶系统的出现,解决了一些因故障造成的安全问题后,在更高阶的自动驾驶里安全问题仍然非常多。企业更加要关注到由于外界环境感知能力、决策控制算法、性能上的缺陷导致的安全问题。安全问题一直驱动着 V 模型开发流程和验证技术的变革。此外,驾驶员误用造成的预期功能安全问题也为智能驾驶系统安全开发提出新挑战,预期功能安全流程成为自动驾驶系统开发的重要安全保障。整体而言,自动驾驶系统的推进对 V 模型提出了变革要求:要同步、多维的安全设计和验证成为了整个开发过程的关键。

图1 自动驾驶 V 模型

针对自动驾驶系统开发面临的新的安全问题,特别是预期功能安全,依靠真正的道路测试已然不能满足要求。在产品的准入、安全评估中,仿真验证是非常重要的手段。

联合国 UNECE 自动驾驶车辆协调论坛 GRVA 自动驾驶测试组针对自动驾驶功能提出“多支柱法”,结合审核与审计、虚拟测试、场地测试、真实道路测试多个“支柱”开展。当前诸多准入试点要求、智能驾驶测试规程(IVISTA、C-ICAP ) 等也采用了多支柱测评体系,这意味着仿真验证的过程与结果也会像其他验证手段一样,逐渐成为审核与认证的依据。同样地,我国ICV准入试点、智能驾驶-领航辅助以及 L3 自动驾驶辅助测评规程里也明确了三支柱的要求,但之前相关规程里没有仿真这部分要求。因此,仿真验证对传统整车企业来说是一个挑战。

此外,整车厂比较熟悉传统基于模型的开发,有各种各样基于模型的成熟在环系统。传统电控系统的在环就是被测对象加上车辆模型这样的组合,但到了自动驾驶阶段,除了和车辆形成闭环以外,还要跟外部环境形成闭环,也就是常说的场景。

2、自动驾驶系统开发中

仿真关键技术应用

自动驾驶仿真验证过程中关键的两个要素就是模型和场景。

图2 基于模型的开发+基于场景的验证

2.1 基于模型的开发

自动驾驶仿真实现框架(图3)里包括场景模型、传感器模型、目标检测模型、执行器模型、车辆动力学模型以及定位算法、感知、融合算法形成一个闭环,可以实现动态仿真测试。

不同开发团队在不同开发环节验证对象不一样,一些建模内容会做调整和筛选。对我们目前的开发来说,目前把重点放在决策、规划以及控制算法开发中,传感器和目标检测这部分都由供应商来完成,并且他们会直接输出目标级的信息,采用后融合的方式。在这种情况下,车企的仿真验证采用传感器来做,目标检测就不需要了。这种方式在算法开发初期做功能逻辑的验证阶段可以采用。在初期对车辆动力学要求也可以做一些简化,包括线控部分都是做了简化的。

图3 面向不同待测对象的自动驾驶仿真实现框架

针对传感器模型,利用感知融合算法可以提供多种感知结果的组合。有时可能只要用到真值,也可以适当地增加一些噪音、人工偏离和错误的感知,来做一些逻辑上的验证。

对于目标识别算法的开发验证,或者对整车厂将来在更高级别大算力域控平台上采用前融合的感知系统,做集成测试时对传感器模型要求就会比较高,需要建立一个实车搭载传感器的物理模型和实车传感器型号和性能保持一致,以此模拟原始的激光点云数据、摄像头原始数据等对下游的感知算法提供与实车一致的多路协同原始感知数据。这个时候要根据感知器的原理、结构、性能、参数把场景中的目标转化为传感器数据输出,这对于全融合感知算法的开发和决策算法集成测试都非常有用。因为有时候在高阶智能驾驶开发过程中,决策很多情况下和融合算法是相互耦合、互相关联的,开发过程中对这样的集成测试要求也是比较高。但是要搭建一个高精度的物理模型需要大量的试验取得参数,对模型进行标定,这个成本会比较高,所以在测试过程中必须要确定采用合适的精度。有时物理模型精度达到一定程度后,对后端算法开发影响不大的情况下可以适当地减少一些精度要求,从而降低成本。

在感知算法方面,感知模型对HIL硬件在环又有其他要求。传感器的输出需要根据控制器的接口进行转化,实际应用当中对L2级自动驾驶来说,目前的产品很多都是前式一体机。因为它类似于一个黑盒,需要把场景转化为视频,通过视频暗箱的方式系统进行仿真验证。

对于多感知融合高级别自动驾驶来说,现在普遍采用的是视频注入的方式。即直接注入视频信号,也就是跟域控制器的输出、输入保持一致,把场景转化为视频流注入到域控制器的视频接口里面。当然,也有一些传感器直接把感知输出做后融合输出目标。

随着自动驾驶系统级别的提高,路径规划和横纵向控制的实时性和精度要求越来越高,仿真测试中对车辆动力学模型的精度要求也逐步提升。作为仿真链路的执行器,根据测试目的不同,在不同阶段采用不同精度的车辆模型。比如,在开发初期对信号级别的验证或者对功能逻辑的设计,可以采用完美的控制模型,甚至用一些刚体模型、理想化的模型。但是到了功能测试阶段,基于场景对决策、规划和控制算法进行系统功能验证时,需要用到多自由度的车辆动力学模型。如果要对算法进行性能上的测试和标定甚至一些预标定,就需要更高精度的车辆模型。车辆模型也要包含动力、底盘控制器控制算法。

图4 不同阶段采用不同精度的车辆模型

2.2 车辆动力学模型包括模型搭建和模型标定两部分

模型搭建主要采用商用软件来做,将设计参数、台架测试的参数和仿真分析参数输入动力学仿真软件里生成整车模型及一些子系统的模型。模型标定是把同工况的实车验证和仿真测试实验曲线进行拟合,使用优化工具对各项参数进行优化取值,达到一个精度的要求。同时,不同的车型平台采用商用化的模型可以更专注到模型标定里去。

模型标定中,陈音团队发现有一些模型参数对整个精度的影响会比较大,那就把敏感度较高模块找出来,并在每个车型上做一些深入的测试标定。其他敏感度相对比较低的模块可以采取平台化的参数,而不用每辆车都精细地调整。这样既降低成本又得到一个比较高精度的模型。

在对各个模块的调优和精度提升后,集成整个动力学模型时的精度怎么确认?采用封闭试验场里典型的工况测试。把相同工况下测试的动态车辆参数和仿真结果进行比对。

除上述标定外,为了确认动力学模型对于自动驾驶系统控制响应的一致性,我们还会通过典型的ADAS场地测试场景和测试用例的实车测试,与动力学模型与控制算法的在环测试进行对比验证。这样确保在环仿真中动力学模型的精度需求。

图5 模型标定及精度验证

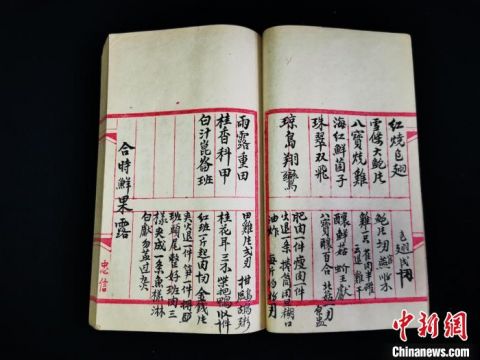

2.3基于场景的验证

在自动驾驶系统仿真测试中,用场景库加上测试用例以保证自动驾驶场景覆盖度。

场景库的来源一般包括功能定义(ODD定义)、法规标准、测评规程、事故数据、功能安全、预期功能安全等安全分析导出的可能触发危害的场景,对于场景库的评估,将参考预期功能安全的7层架构,对关键要素进行分解,依据行业标准,形成标准格式的场景,对场景的评价指标进行多维化、定量化,同时在基础标准场景库的基础上,采用参数重组,扩展和加速场景的生成。

场景的覆盖度是随着开发验证的深入逐步提升的过程,功能定义的优化,功能安全、预期功能安全分析出来的风险触发条件,都将补充到场景库中进行验证和闭环。自动驾驶系统的各项技术条件和标准在制定过程中,测评规程、研究也在快速的迭代;成果也会增加到场景库中。从公开道路测试过程采集的数据中识别出来的一些场景,对一些高概率(场景组合)和偶发场景都需要特别关注,考虑是否增加到为测试场景库中。

图6 场景库/用例和评价标准支撑及覆盖度

最后,基于场景安全评价形成回路。除了安全性评价,还要做舒适性、通行效率评价。这个和开发过程中的评价不太一样,制定一些典型测试场景,对它做一些量化评价。这样可以指导企业对整个系统的优化方向,这部分也可以在仿真平台上利用仿真平台对整个系统做快速的算法迭代和验证。

3、准入仿真测试要求

2022年11月,工业和信息化部发布的《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》中对仿真测试提出了要求。要求集中在四点:安全符合性、场景覆盖性、工具链&场景&模型一致可靠性、仿真过程和结果的管理和可追溯性。准入的落地实施,需要探讨有哪些明确的安全评价指标,场景覆盖度如何评价,标准的驾驶员模型及量化的标准是什么,行业内的工具链如何进行标准化和认证,不同在环测试系统可信度及指标评价标准是什么?另外,文件要求企业提供过程管理规范,需要行业里至少要有一个比较具备指导性或规范化流程作支撑,包括标准化评估体系,由谁评估、有哪些评估指标等问题。

以上这是陈音提出的一部分问题,也希望行业内成员可以一起推动仿真测试,共同解决这些问题,更好地支撑法规或准入实施落地。

责任编辑:

关键词: